この記事で解決できる困りごと

- 改善したいけれど、何から手をつければいいのか分からない・・・

- 問題の整理や分析、対策立案のステップがいつもバラバラ・・・

- チームで改善活動をすると、やり方がバラバラでまとまらない・・・

この記事でここを目指そう

- 改善プロセス(ステップ、手順、ポイント)を理解している

この記事では、改善を体系的に進めるための「プロセス」を紹介します。

改善の進め方にお困りごとを持っているみなさん、改善プロセスを身に付けることで、改善を誰でも・迷わず・再現性高く進められますよ!

改善プロセスの全体像

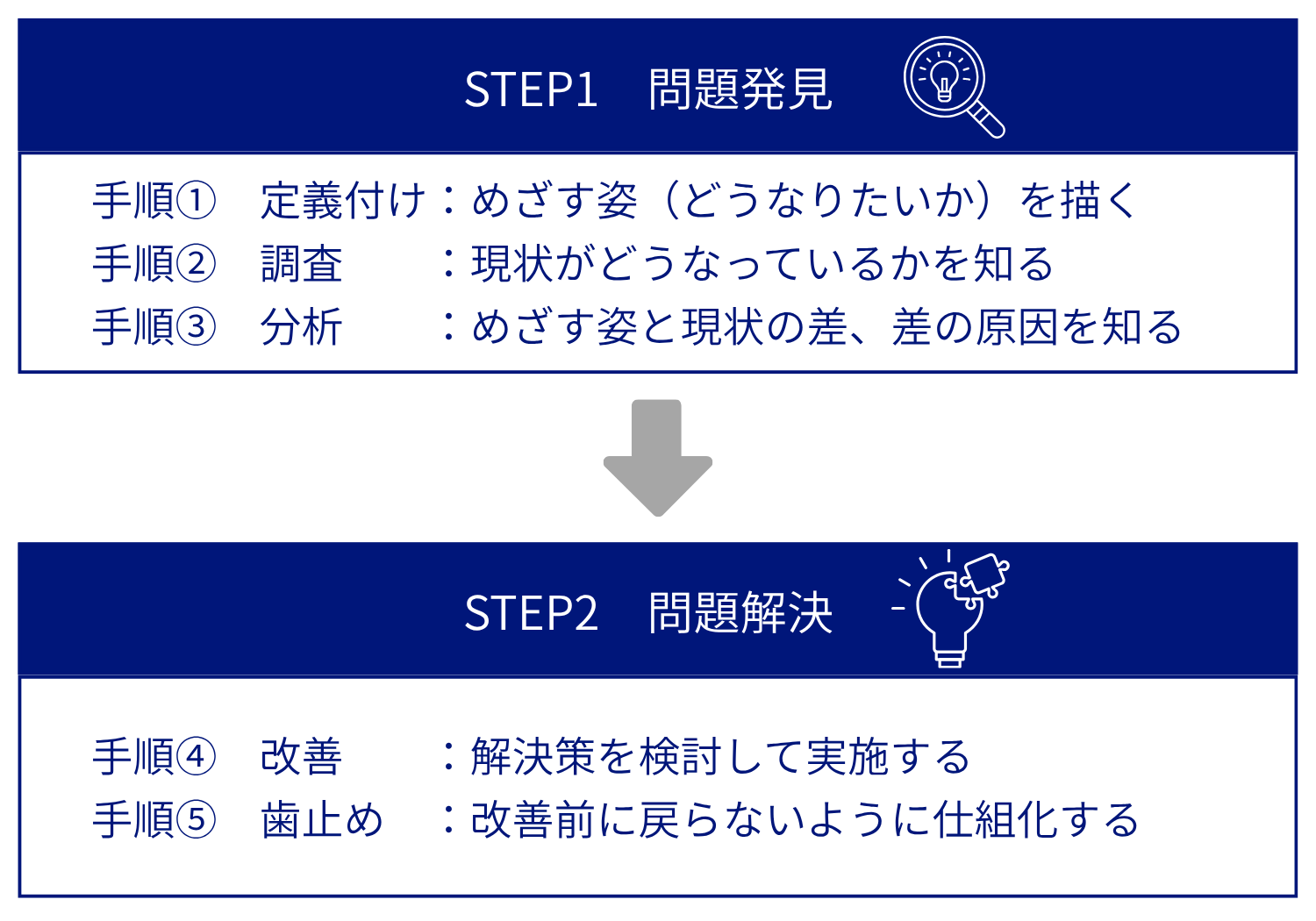

Point:改善プロセスは2STEPだけ!

<2つのSTEP>

<2つのSTEP>

- STEP1 問題発見:何を改善すべきかをはっきりさせる

- STEP2 問題解決:対策を立てて実行し、改善効果を出す

改善プロセスは簡単、『問題を発見して、解決する』の2STEPです!

この記事では、各ステップの手順、見るポイントを押さえていきます。

これらをマスターして、改善プロセスを身につけましょう!

STEP1 問題発見

1)問題とは?

Point:問題の定義と発見の公式

- 問題とは「理想と現実の”差”」(≠悪いところ)

- 改善とは「理想と現実の”差”の差を正しく認識し、埋める活動のこと」

- 問題発見の公式:問題=めざす姿(ゴール)-現状の姿(スタート)

対策を取ってみたけれど、思ったような成果が出ない・・・。こんなことありませんか?

これ、問題を見つけられないまま対策を講じてしまっているケースが少なくないんです。

実は、改善の成否はSTEP1の問題発見で大方決まる といっても過言ではありません。

問題発見とは、単に「悪いところを探す」ことではありません。

問題とは、次の公式で定義できます。

問題 = めざす姿(ゴール) − 現状の姿(スタート)

つまり、問題とは「理想と現実の”差”のこと」なんです。

そして、改善とは「この差を正しく認識し、埋める活動のこと」を指します。

逆に言えば、「目指す姿」や「現状の姿」があいまいなままでは、問題が定義できません。

問題が定義できていないと的外れな対策に時間を使ってしまい、思ったような結果に繋がらないんです。

なので、問題とは何か、問題発見の公式、をここでしっかり押さえましょう。

2項では具体的な問題発見の進め方(手順とそこで見るポイント)を見ていきます!

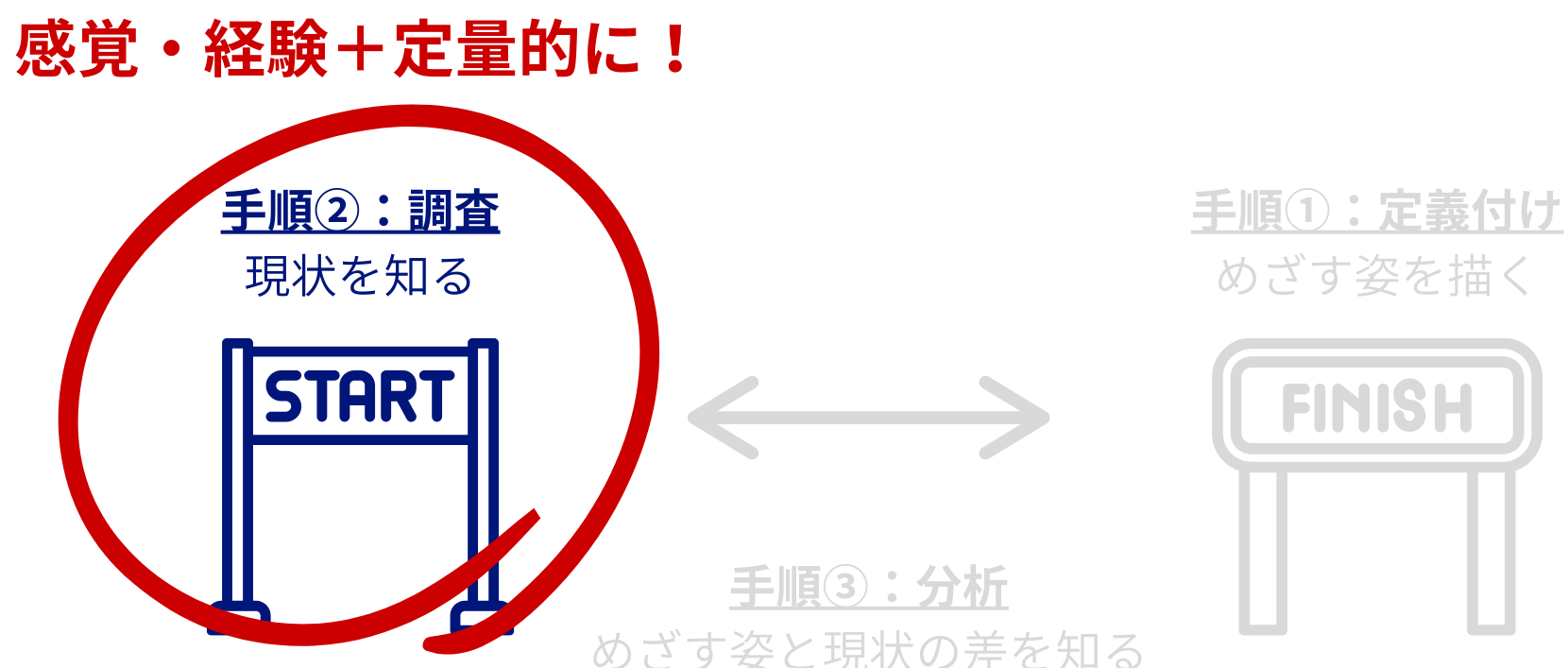

2)問題発見の手順とポイント

Point:問題発見の手順とポイント

<3つの手順と4つのポイント>

- 手順1 定義付け - Point1:めざす姿(ゴール)を描く

- 手順2 調査 - Point2:現状(スタート)を知る

- 手順3 分析 - Point3:めざす姿と現状の差を知る、Point4:差の原因を知る

① 問題発見の3つの手順

問題発見のステップでは、手順が3つ、さらに、見るべきポイントが4つ、があります。

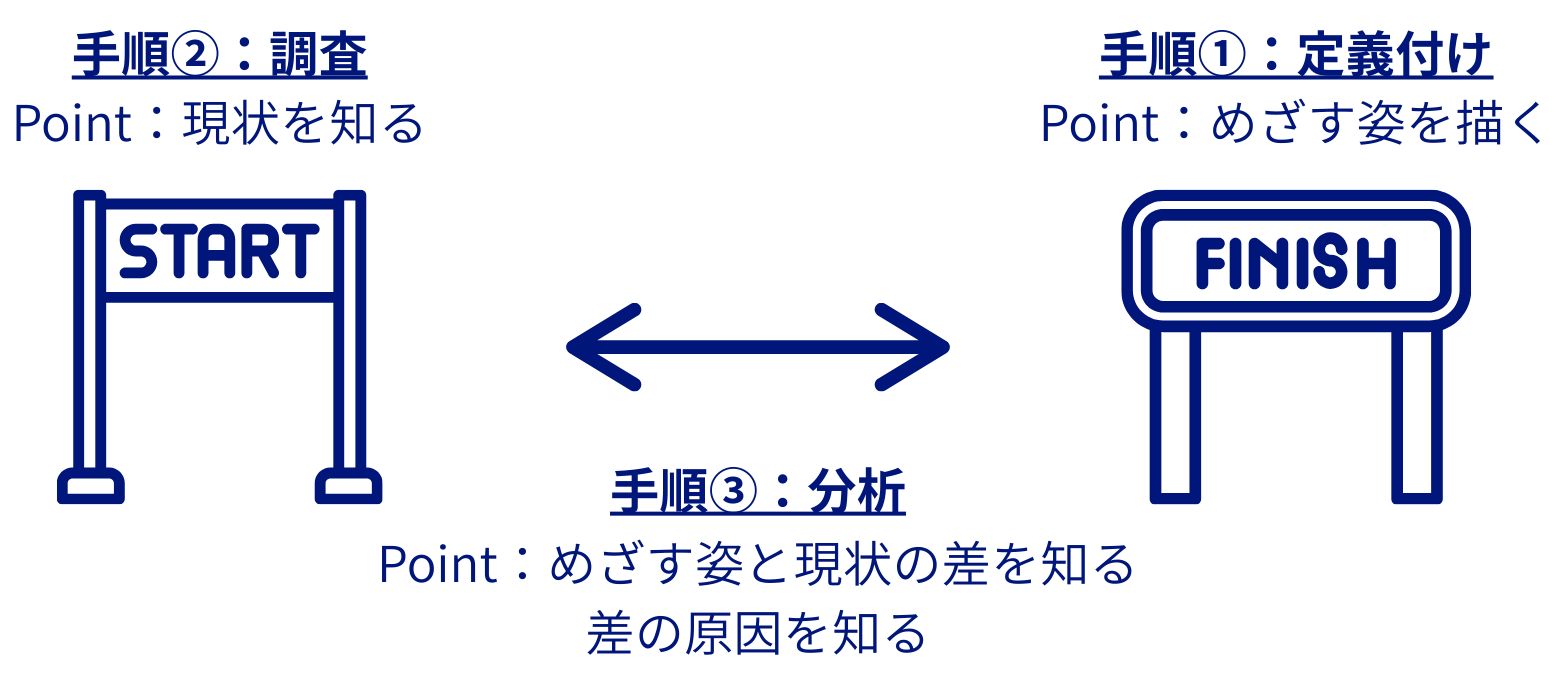

まずは、問題発見の手順を見ていきます。問題発見は、以下の3手順で進めます。

- 手順1 定義付け

- 手順2 調査

- 手順3 分析

これらを順に進めることで、以下が出来るようになりますよ。

- 何に対して問題を発見すべきかが分かる

- 「問題だと思っていること」が本当に問題なのかを確認できる

つまり、問題発見のための基準を設定し、改善で迷子になるのを防げるようになります。

この3手順は、どんな改善テーマでも基本となる考え方なので、しっかり押さえましょう。

② 問題発見の4つのポイント

3手順の中では、以下の4つのポイントを押さえながら進めます。

- 手順1 定義付け - Point1:めざす姿(ゴール)を描く

- 手順2 調査 - Point2:現状(スタート)を知る

- 手順3 分析 - Point3:めざす姿と現状の差を知る、Point4:差の原因を知る

これらのポイントを押さえることで「本当の問題=めざす姿(ゴール)と現状(スタート)の差」が見え、解決すべき問題を正しく定義することができます。

ここから先は、それぞれの手順とポイントを詳しく見ていきましょう!

3)手順1 定義付け_めざす姿を描こう

Point:めざす姿の描きかた

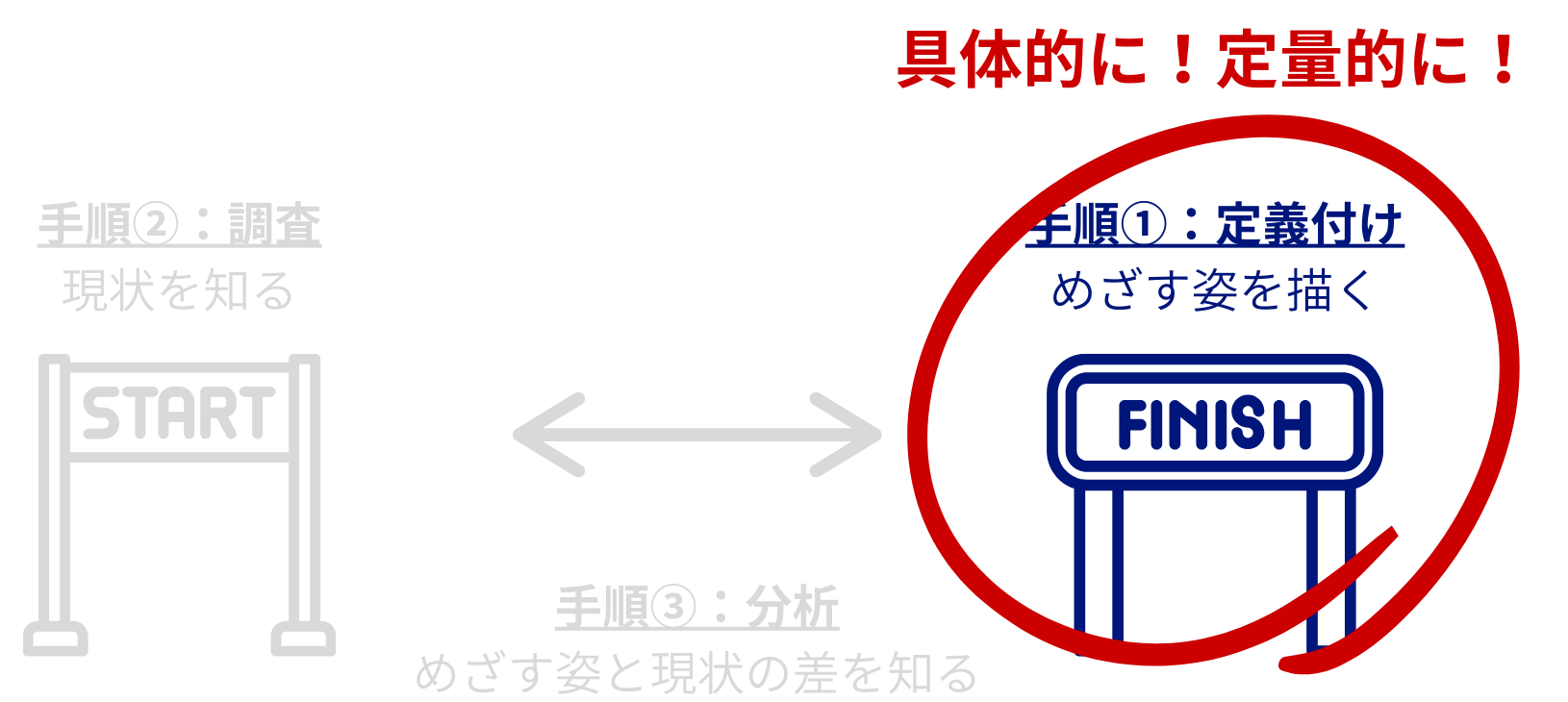

- 「めざす姿(ゴール)」 は「具体的に」「定量的に」描く!

- めざす姿は3つの手順で描く!

描く手順1:QCDのどこに効かせたいかを決める

描く手順2:上位方針との整合をとる

描く手順3:SMARTで目標を具体化する

改善を始めるときに、いきなり「どこが悪いのか?」と探し始めていませんか?

あたりをつけるのはとても良いことです。

ただ、それだけで進めると途中で迷子になってしまうことがあります。

まずは 「めざす姿 = ゴール」を描くことから始めましょう!

これが改善の定義付けです。

めざす姿(=ゴール)があるからこそ、現状(=スタート)との「差」が分かり、問題が見えてきます。

逆にめざす姿があいまいだと「どこを目指せばいいのか」「何を基準に改善すればいいのか」が分からず、改善が空回りしてしまいます。

せっかく改善したのに、思っていたような結果が出ない原因のはここにあることが多いです。

① 具体的に、定量的に

「めざす姿」 を描くときに重要なのが、「具体的に」「定量的に」描くことです!

と言っても、「具体的に」「定量的に」描くって、イメージしにくいですよね・・・。

「具体的に」「定量的に」描くとは、時間、率、数量など、数値や期限を盛り込むことです。

理想の状態を具体的な言葉で表すことで人による感覚やイメージの差を補って、同じ方向を向いて活動を進めることが出来ますよ。

これが、問題発見の第一歩になります。

具体的・定量的に描く例を挙げるので、イメージを膨らましましょう。

イメージを膨らまそう!

<めざす姿を具体的、定量的に描く!>

例1)

×「もっと効率よくしたい」

◎「1時間あたりの生産数を20個から25個に増やす」

例2)

× 「残業を少なくしたい」

◎「1日8時間で生産計画を達成できる職場する」

例3)

×「段取り時間を減らしたい」

◎「段取り時間を10分未満に短縮」

② めざす姿を描く手順

具体的、定量的に描くことのイメージが持てたところで、めざす姿を描く手順を見ていきます。描く手順は3手順です。

<描く手順1:QCDのどこに効かせたいかを決める>

まずはQCDの視点で整理すると考えやすくなります。

- Q(Quality:品質)

- C(Cost:コスト)

- D(Delivery:納期)

改善のゴールを、このQCDのどこに効かせたいのかを明確にしておくとブレません。

たとえば、以下のような感じです。

- Q(Quality:品質) → 不良率の低減、工程内検査の精度向上など

- C(Cost:コスト) → 工数削減、材料ロスの低減、段取り時間の短縮など

- D(Delivery:納期) → 生産リードタイム短縮、納期遵守率の向上など

どうなりたいかを、QCDの視点から整理しましょう。

<描く手順2:上位方針との整合をとる>

合わせて重要なのが、会社や部門の上位方針とつながっていることです。

たとえば会社の方針が「納期遵守の徹底」であれば、改善ゴールも「納期関連の指標」を中心に置く必要があります。

活動メンバーだけの都合でゴールを決めてしまうと、全体最適から外れた改善になりがちなので要注意です。

<描く手順3:SMARTで目標を具体化する>

整理した内容を、どうやって「具体的に」「定量的に」表していくかを見ていきましょう。

ここで役立つのが SMART という考え方です。

次の5つの観点で整理すると、「具体的」「定量的」であいまいさがなくなり、誰が見ても同じ方向を向けます。

- S(Specific)具体的:「段取りを早くする」→「工具交換時間を10分以内にする」

- M(Measurable)測定可能:達成度を数字で測れるようにする

- A(Achievable)達成可能:現場の実力やリソースで実現できる範囲に設定する

- R(Relevant)関連性:会社や部門の目標とつながっていること

- T(Time-bound)期限:「3か月以内に達成する」といった期限を明確にする

イメージを膨らまそう!

<SMARTの良い目標例と悪い目標例>

悪い目標例(あいまいでSMARTでない)

- 作業を効率化する

- 不良を減らす

- できるだけ早く改善する

良い目標例(SMARTを満たしている)

- 段取り時間を30分から20分に短縮する(期限:3か月以内)

- 不良率を現在の3%から1%未満にする(期限:半年以内)

- 1ラインあたりの生産数を1時間20個から25個に増やす(期限:来月末まで)

この手順でめざす姿を描くことで、改善のゴールが「現場で実行可能」かつ「会社に貢献できる」形に落とし込めますよ!

これで「めざす姿=ゴール」が定まりました。次に必要なのは 現状の姿(スタート地点)を正しく知ることです。

ゴールが分かっていても、出発点があいまいでは正しいルートは描けません。

次の調査では、現場のデータや実態を調査して「今の状態」を客観的に把握していきます。

4)手順2 調査_現状の姿を調べよう

Point:現状の姿を調べるポイント

- 「現状の姿」 は「感覚・経験」+「定量的に」調べる!

めざす姿が決まったら、次は 現状の姿を正しく知ること が大切です。

ここをおろそかにすると、「なんとなく問題っぽい」ことに引きずられてしまい、改善の方向性がぶれてしまいます。

現状の姿を正しく知るポイントは、

- 感覚や経験だけに頼らない

- データや事実で裏付けをとる

- 定性情報(現場の声や観察)+定量情報(数値データ)の両輪で確認する

つまり、「現場で感じた違和感」を出発点にしつつ、数値で確認すること(=「事実+数値」で現状を描く)がポイントです。

たとえば「作業が遅い気がする」「不良が多い気がする」といった“気がする”だけでは、どれだけ遅いのか、どれだけ多いのか、人によって捉え方がバラついてしまいます。これでは根本的な改善にはつながりません。

さらに、「感覚・経験」と「データ」をセットで見ることで、思い込みやバイアスも防ぐことができます。

「事実+数値」で現状を描けると、改善のスタート地点がぶれません。

イメージを膨らまそう!

<「事実+数値」で現状を描く>

例1)

× 「作業が遅い気がする」

◎「作業が遅い気がする」+「作業時間を測定」

→ 作業時間をストップウォッチで測った結果、標準作業時間より15%長い

例2)

× 「不良が増えている気がする」

◎「不良が増えている気がする」+「不良率・発生件数を調査」

→「過去3か月のデータで不良率が2.8%から4.2%に悪化している」

例3)

× 「材料の供給がバラバラっぽい」

◎「材料の供給がバラバラっぽい」+「ばらつきを調査」

→「部品供給リードタイムが日によって2~5時間変動している」

ここで、現状を数字で捉えるためには、以下のようなツールがあります。

-

IE(Industrial Engineering:インダストリアル・エンジニアリング)

→ 作業時間分析、動作分析、ラインバランス分析などを通じて「どこで時間がかかっているか」を明らかにします。 -

OR(Operations Research:オペレーションズ・リサーチ)

→ 数学的手法を使い、最適な生産計画や在庫量を導き出すアプローチです。現状のリソースをどう配分すべきかを定量的に示せます。

これらの詳細については別ページで紹介しますので、覗いてみてください!

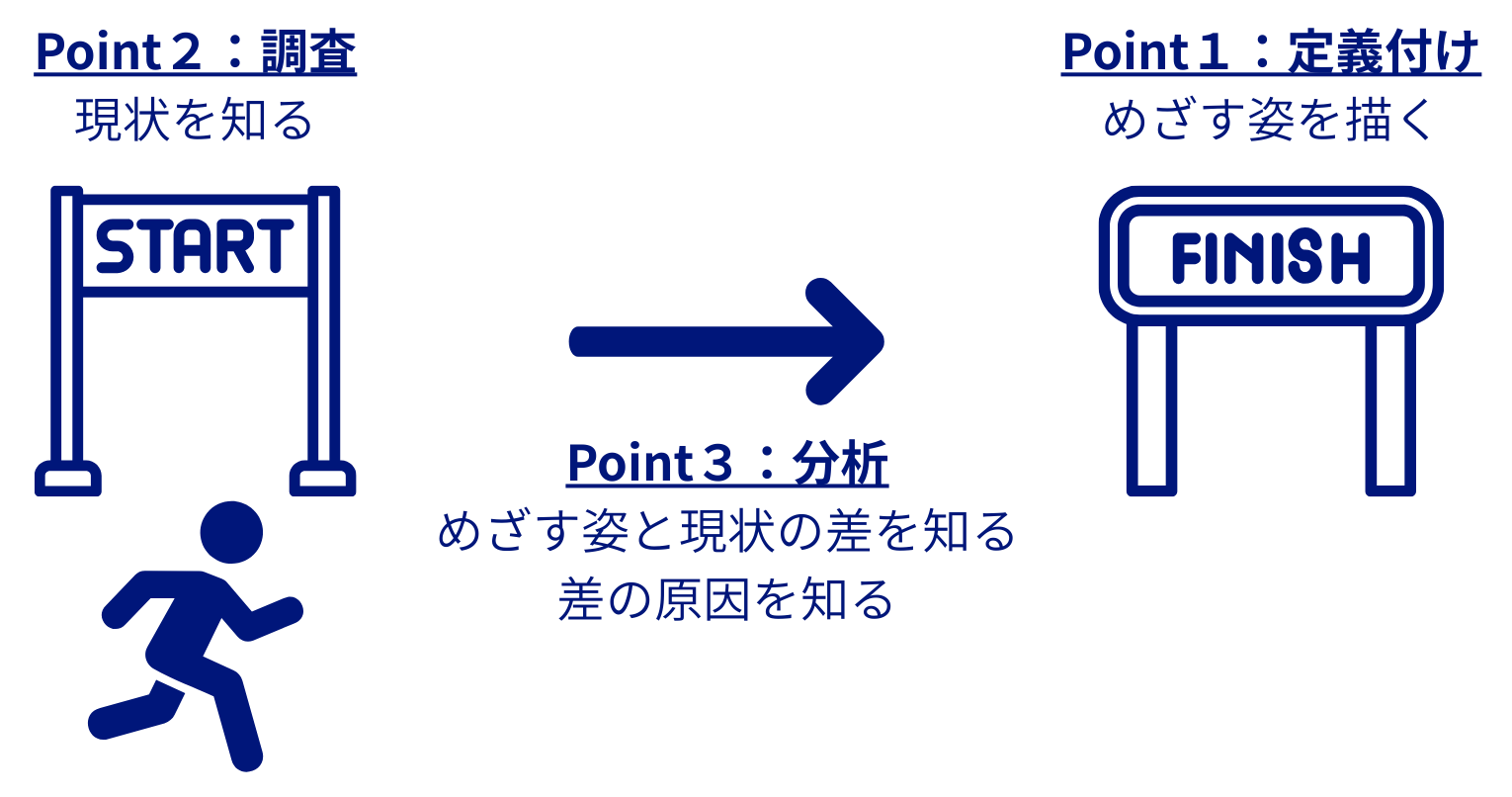

5)手順3 分析_めざす姿と現状の差と原因を把握しよう

Point:問題発見の公式

- 問題 = めざす姿(ゴール地点) − 現状の姿(スタート地点)

①めざす姿と現状の差の探し方

定義付け(ゴール設定)と現状(スタート地点)調査が終わったら、次は両者を照らし合わせて「差(ギャップ)」を明確にします。

1項で説明したように、改善における"問題"とは、あいまいな不満や主観的な「なんとなく悪い」ではなく、めざす姿と現状の間にある「差」 です。

つまり、「問題 = めざす姿(ゴール) − 現状の姿(スタート)」で表せます。

例えば、以下のようなイメージです。

- めざす姿:生産性_25個/h

- 現状の姿:生産性 15個/h

- 差:10個/h(=問題)

このように、差を具体的な数値で表すことが重要です。

「目標に対して今どのくらい不足しているのか」「何がどの程度足りないのか」が明確になることで、改善の焦点がブレなくなります。

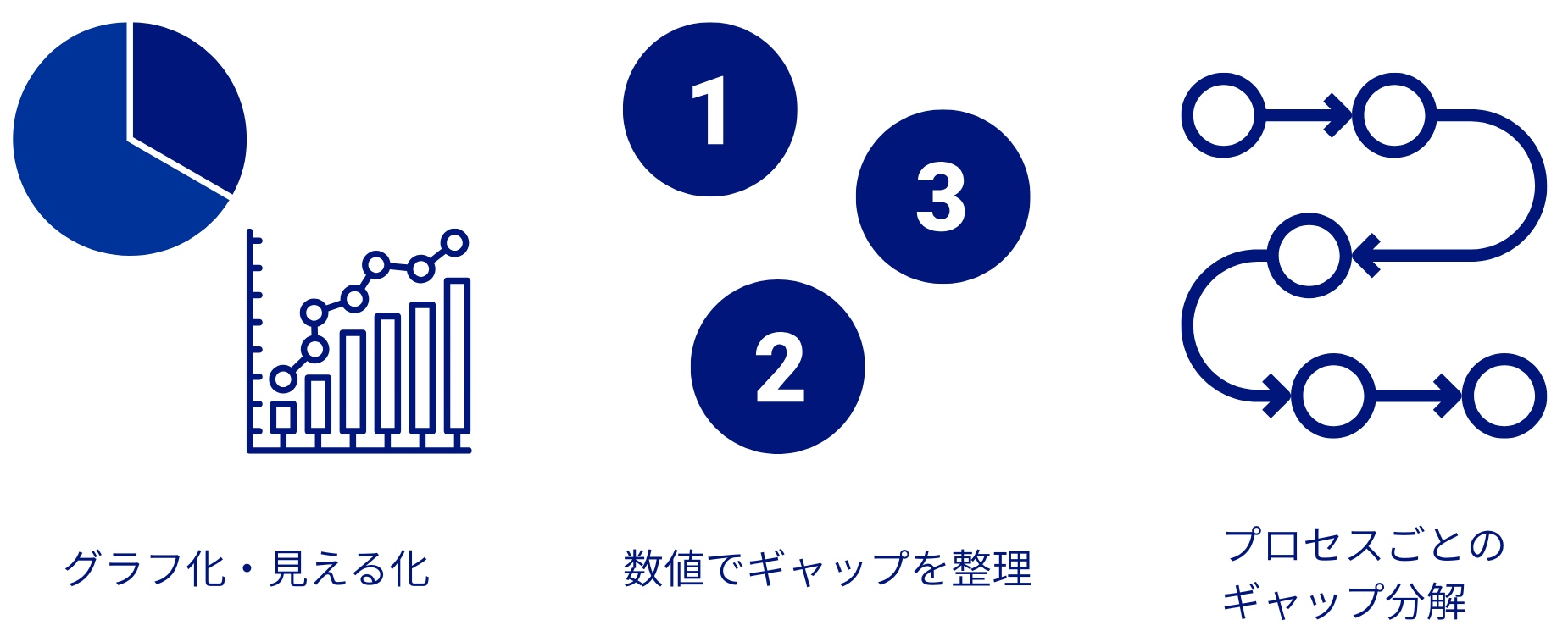

差を把握する方法としては、次のような手段が有効です。

- 数値でのギャップ整理:

生産性、コスト、リードタイム、不良率、稼働率など、QCDの観点で目標と現状を並べて差分を明示します。

- グラフ化:

目標値と現状値をグラフで比較すると、差が一目で分かります。

棒グラフ、折れ線グラフ、パレート図などで表してみましょう。

- プロセスごとのギャップ分解:

工程ごと、時間帯ごと、人ごと、設備ごとに分解すると、どこに差が集中しているかが見えてきます。

この「差を明確にする」作業が、問題発見の山場です。

ここで差が曖昧なままだと、対策も曖昧なまま進んでしまい、結果的に効果の薄い改善になってしまいます。

ここで差を明確にしましょう。

イメージを膨らまそう!

- グラフ化・見える化(例:棒グラフ、折れ線グラフ、パレート図など)

- 数値でギャップを整理

- プロセスごとのギャップ分解

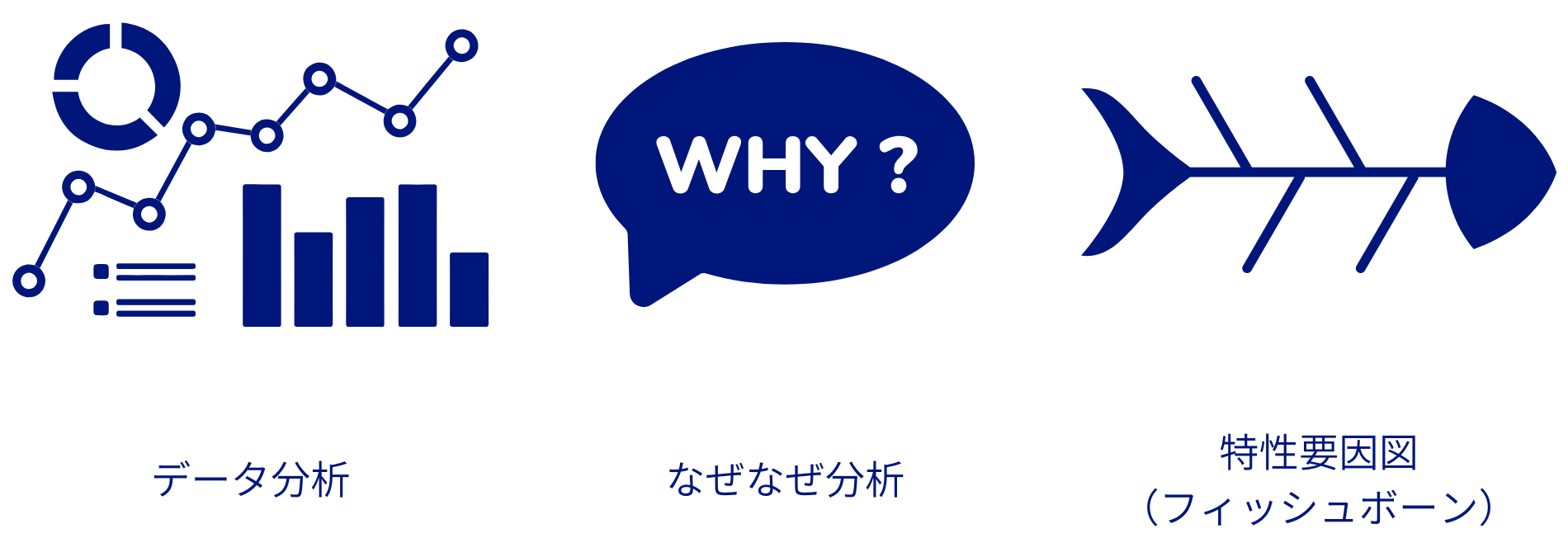

② 差の原因の探し方

差が明確になったら、次に行うのは「なぜこの差が生じているのか?」を深掘りすることです。

ここで注意したいのは、”差”と”原因”は別物という点です。

差を見つけただけでは、まだ「問題が見えた」状態。

改善を進めるには、その差を生んでいる真の原因を突き止める必要があります。

原因を特定していくには、次のような手段が有効です。

イメージを膨らまそう!

- データ分析による裏付け

- なぜなぜ分析

- 特性要因図(フィッシュボーン)

- データ分析による裏付け

感覚だけでなく、調査で得たデータや事実を根拠として原因を特定することで、思い込みによる対策ミスを防ぎます。

- なぜなぜ分析

差(例:生産性10個不足)に対して「なぜ?」を繰り返し、表面的な現象ではなく根本的な要因を突き止めます。

- 特性要因図(フィッシュボーン)

人・設備・方法・材料・環境などの観点から、差の原因を整理していきます。

原因を特定する際は、「現場の声」や「現象」をよく観察し、データと突き合わせることがポイントです。

ありがちな失敗は、「この差は○○が原因に違いない」と決めつけてしまうこと。

実際に調査・分析を進めると、当初の想定とは違う意外な要因が見つかることも少なくありません。

これでSTEP1(問題発見)の

- 手順① 定義付け

- 手順② 現状調査

- 手順③ 分析(差・原因)

の3手順4ポイントがすべて揃いました。

この後はSTEP2(問題解決)で、明確にした「差」と「原因」に対して、効果的な対策を立案・実行していきます。

6)まとめ_問題発見の進め方の振り返り

それでは、STEP1問題発見の進め方をまとめていきます。

①定義付け:目的と目標を具体的に定義し、改善を進める範囲を明確にします。一緒に進めるメンバーとゴールを共有します。

②調査:現状のプロセスを測定して、ゴールに向けた問題の要因を定量的に把握します。

③分析:目標阻害要因(原因)の抽出、改善の方針、目標阻害要因を改善することで目標達成できるかの検証を行います。

上記を進めることで、目指す方向・目的、それに対する問題・要因を、改善を進めるメンバーで共有して、次のSTEP2の問題解決に繋げていきます。

★例題

やってみよう!

例題:日常編)おでかけ先への行き方を改善してみる

今からお出かけです!でもどうやって行こうか悩んでいます・・・。

3つの手順に沿って、行き方を改善をしてみましょう!

- 手順① 定義付け_めざす姿を描く:「どこに行くのか」のゴールを把握します。

- 手順② 調査_現状を知る:「今、どこから出発するのか」を把握します。

- 手順③ 分析_めざす姿と現状の差を知る:「どの位の距離か」を把握します。

- 手順③ 分析_差の原因を知る:「なんで距離がある場所なのか」を考えます。

- 次のステップ、「STEP2 問題解決」で、電車で行く?歩いていく?自転車で行く?など、どうやって改善しようかを考える。

やってみよう!

「こうしたい!」をA4用紙1枚に書き出してみましょう。

※「何をどうしたいのか?」を言葉にできれば、次のステップ(現状を知る)に進む準備が整いますよ!

STEP2 問題解決

ここでは、STEP1で見つけた問題の要因をどのような手段で改善するか検討し実行していきます。具体的には以下の2点を進めます。

④改善:改善実施と改善効果の確認を進めます。

⑤歯止め:改善施策が持続されるよう、管理・修正を仕組み化、実行します。

STEP1で見つけた問題・要因の改善策を検討・実行していきます。

3.2.1問題発見/問題解決の注意点 それぞれの進め方の詳細は次の章で記載しますが、ここでは一つ、記憶にとどめていただきたいことがあります

それは、『発見した問題(事象)に対して、改善策を検討しないこと』です

改善を進める中で多いのが、

問題を把握した → 問題(事象)に対して改善策を検討・実施した → 思ったほど改善された気がしない、改善された?・・・

です。

例えば、

生産数量が不足(問題) → 生産数量を上げるため自働化・設備導入(対策) → スループットが上がらない・・・

なんてことないでしょうか?

実はこれ、問題の原因が潰しこめていないことが原因なんです。

改善を進めるには、問題の原因を潰しこむ必要がありますが、意外とそれが出来ていないことが多いんです・・・

私も当初、上記を何回もやってしまいました・・・

生産数量が不足(問題) → 3工程ある生産ラインの中で工程Aに時間がかかっている(原因) → 工程Aの時間を短縮するため生産数量を上げるため自働化・設備導入(対策) → スループットが上がらない・・・

生産数量が不足(問題) → なぜ不足しているのか? → 3工程ある生産ラインの中で工程Aに時間がかかっている(原因) → 工程Aの時間を短縮するため生産数量を上げるため自働化・設備導入(対策) → スループットが上がらない・・・

問題の原因を潰しこまないと解決とはならず、下手をすると全然違う部分に時間と力を割いていることがあります

『問題(事象)』に対して改善施策が重要なのでなく、問題(事象)の『原因』に対しての改善施策が重要なのです

とても重要です。

それでは、改善を進める手順を見ていきましょう。

改善を進める際の大きな流れは、①問題発見、②問題解決、の2点で、以下の内容を進めていきます。

①問題発見:目指す方向・目的を明確にして、それに対する問題・原因を把握する

②問題解決:見つけた問題の原因をどのような手段で解決するかを検討し実行していく

問題を発見して解決する、これだけでは、そんなの当然だよ、言われなくてもわかるよ、と思われますね・・・。

さらに、それぞれのフェーズの中で、どのような内容を進めていくかを見ていきましょう

まずは『①問題発見』。ここでは『目指す方向・目的を明確にして、それに対する問題・原因を把握する』とお伝えしましたが、具体的には以下の3点を進めます。

①-1定義付け:目的と目標を具体的に定義し、改善を進める範囲を明確にします。一緒に進めるメンバーとゴールを共有します。

①-2調査:現状のプロセスを測定して、ゴールに向けた問題の要因を定量的に把握します。

①-3分析:目標阻害要因(原因)の抽出、改善の方針、目標阻害要因を改善することで目標達成できるかの検証

②問題解決

改善:改善実施と改善効果の確認

歯止め:改善施策が持続されるよう、管理・修正を仕組み化、実行

があります。

問題発見のフェーズでは『目指す方向・目的を明確にして、それに対する問題・原因を把握する』とお伝えしましたが、具体的には以下の3点を進めます。

問題発見して問題解決する、これだけでは、そんなの当然だよ、言われなくてもわかるよ、と思われると思いますが・・・。まずはこの2点が大枠になります。

さらに、それぞれのフェーズの中で、どのような内容を進めていくかを見ていきましょう

まずは『①問題発見』。ここでは『目指す方向・目的を明確にして、それに対する問題・原因を把握する』とお伝えしましたが、具体的には以下の3点を進めます。

①-1定義付け:目的と目標を具体的に定義し、改善を進める範囲を明確にします。一緒に進めるメンバーとゴールを共有します。

①-2調査:現状のプロセスを測定して、ゴールに向けた問題の要因を定量的に把握します。

①-3分析:目標阻害要因(原因)の抽出、改善の方針、目標阻害要因を改善することで目標達成できるかの検証

②問題解決

改善:改善実施と改善効果の確認

歯止め:改善施策が持続されるよう、管理・修正を仕組み化、実行

があります。

3.2.2問題発見 3.2.2.1定義付け さらに、それぞれのSTEPの中で、どのような手順で、どのようなことを考えて、進めればよいのか、見ていきましょう 大分類 中分類 小分類

まずは①定義付けです。 問題発見 定義付け 目指す姿(ビジョン)確認(目的)

1 目指す姿(ビジョン)確認(目的) 目的を達成するために、どんな状態だったらよいか(目指す姿)を確認 現状の姿把握(事前調査)

1-2項の調査で確認した現状の姿と比較し、その差異を書き出す 目指す姿と現状のギャップ把握

何のために改善を進めたいのか、何で困っているのか、考える 目標値の設定と確認

※重要 スケジュールの設定

2 現状の姿把握(事前調査) 現状の姿がどうなっているかを定量的に調査(P-Q分析、工程フロー、VSM等) 調査 目標阻害要因の仮説

※0-1項で挙げた困りごとは、ここでの調査から見えた問題個所と同じか 目標阻害要因把握(定量測定)

※0-1項で挙げた困りごとは、目的を達成するために、優先で行うべき項目か

分析 目標阻害要因の抽出

改善の方向性検討

3 目標値設定 1-3項で見えた『現状の姿』と『あるべき姿』の差異について、どこをどれだけ埋めれば目的が達成できるかを考える 改善施策の検証

※どこをどれだけ埋めるか=目標値 問題解決 改善 改善実行

※ここでテーマ決定 歯止め 歯止め

4 改善目標値の根拠 目標・テーマは、組織目標に沿っているか、妥当か確認する

5 期間の設定 いつまでに改善するかスケジュール(通過点のマイルストンも設定)

3.2.3問題解決 ②問題解決

改善:改善実施と改善効果の確認

歯止め:改善施策が持続されるよう、管理・修正を仕組み化、実行

があります。

この記事ではここを目指そう

- 改善のフレームワーク(ステップ、手順、ポイント)を理解している

- 改善手順をマスターしている

イメージを膨らまそう!